고메이 천황

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

고메이 천황은 1846년부터 1867년까지 재위한 일본의 121대 천황이다. 닌코 천황의 넷째 아들로 태어나, 개국과 쇄국 사이에서 갈등하며 막부와 대립했다. 그는 외세 배척 정책을 펼치며, 불평등 조약 체결에 반대하고 쇄국령을 내리기도 했다. 1867년 천연두로 사망했으며, 그의 죽음을 둘러싸고 독살설이 제기되기도 했다. 고메이 천황은 막부와의 관계, 존왕양이 운동, 외세 배척 정책 등 다양한 면에서 평가받고 있으며, 그의 시대는 메이지 유신으로 이어지는 중요한 전환점이었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 막말 사람 - 메이지 천황

메이지 천황은 격변기에 즉위하여 왕정복고와 메이지 유신을 통해 일본을 근대 국가로 변모시키는 데 결정적인 역할을 한 일본의 제122대 천황이다. - 막말 사람 - 시미즈노 지로쵸

시미즈노 지로쵸는 일본의 야쿠자 두목이자 사회 운동가로, 야쿠자의 세계에 발을 들여 시미즈 항을 근거지로 세력을 확장하고, 시대 변화 속에서 혁명군 협력, 항구 현대화 기여, 자선 활동 등 긍정적인 면모와 불법 행위, 도박 혐의 등 부정적인 면모를 동시에 보이며 영화 및 드라마의 소재가 되었다. - 닌코 천황의 자녀 - 가쓰라노미야 미사히토 친왕

- 닌코 천황의 자녀 - 가쓰라노미야 스미코 내친왕

고카쿠 천황의 딸인 가쓰라노미야 스미코 내친왕은 여성으로는 유일하게 세습 친왕가인 가쓰라노미야를 계승하고 준삼후에 책봉되었으나, 1881년 사망 후 가쓰라노미야가는 단절되었다. - 19세기 일본의 군주 - 메이지 천황

메이지 천황은 격변기에 즉위하여 왕정복고와 메이지 유신을 통해 일본을 근대 국가로 변모시키는 데 결정적인 역할을 한 일본의 제122대 천황이다. - 19세기 일본의 군주 - 고카쿠 천황

고카쿠 천황은 간인 친왕가 출신으로 승려가 될 예정이었으나 고모모조노 천황 붕어 후 8세의 나이로 옹립되어 38년간 재위하며 민생 안정, 학문 부흥, 황실 권위 회복에 힘썼고 닌코 천황에게 양위 후 태상천황으로 여생을 보내며 현대 일본 황실의 직계 조상이 되었다.

2. 생애

1831년 7월 22일(덴포 2년 6월 14일) 닌코 천황의 넷째 황자로 태어났으며, 이름은 히로노미야(煕宮)였다. 1835년 7월 16일(덴포 6년 6월 21일) 황태자(儲君)가 되었고, 11월 8일(덴포 6년 9월 18일) 친왕 선하(親王宣下)를 받아 도우진 친왕(統仁親王)이 되었다. 1840년 4월 16일(덴포 11년 3월 14일) 입태자(立太子) 의식이 거행되었고, 1843년(덴포 14년) 시쥬코(侍講)로 나카누마 료조(中沼了三)를 맞이했다.

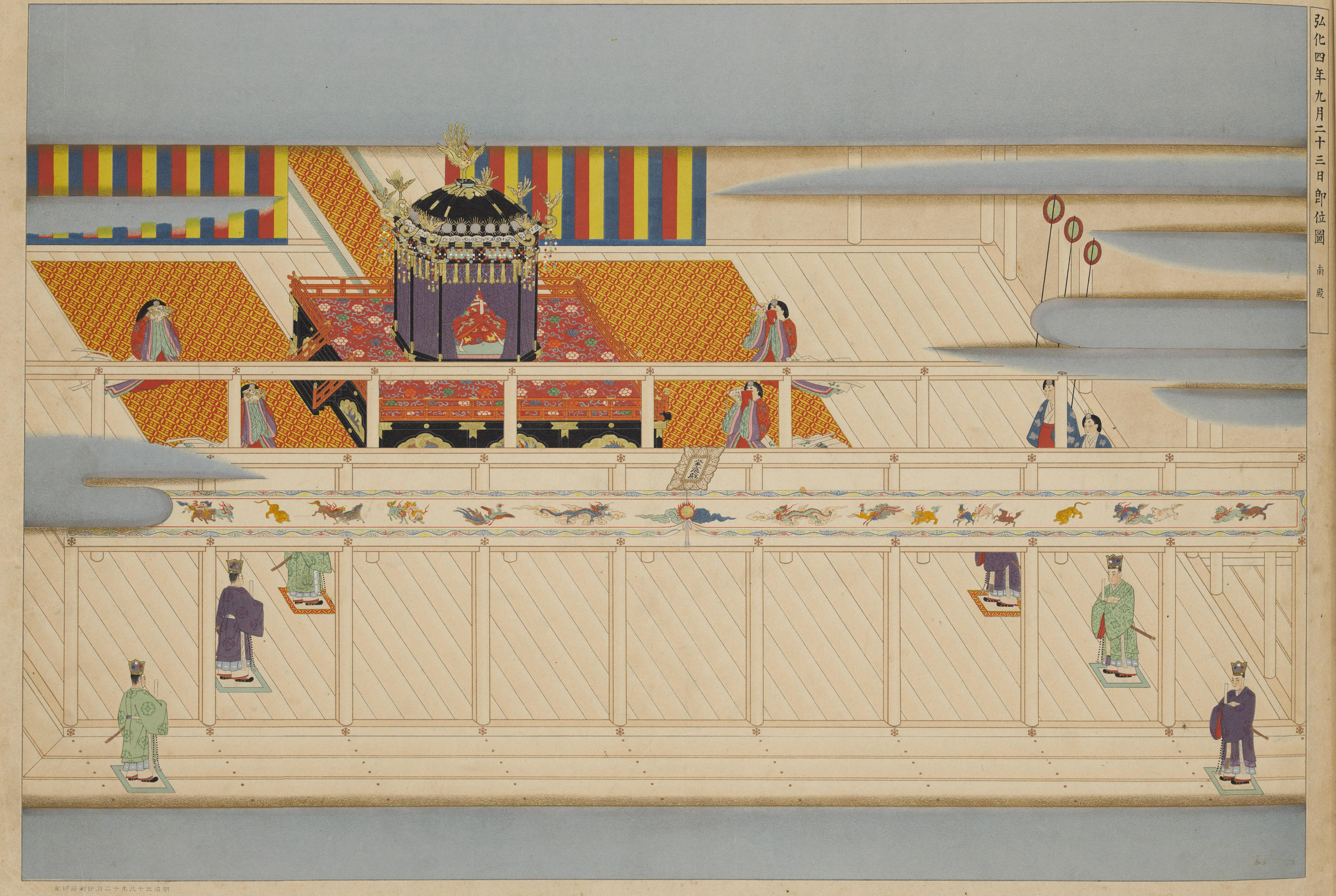

1846년 2월 21일(고카 3년 1월 26일) 닌코 천황이 서거하고, 3월 10일(고카 3년 2월 13일) 즉위했다. 10월 19일(고카 3년 8월 29일) 막부에 해방 강화 및 대외 정세 보고를 명령했고, 1847년 4월 23일(고카 4년 3월 9일) 학습원(学習院) 개강식이 거행되었다. 6월 8일(구력 4월 25일) 이시즈미 하치만구 임시제(臨時祭)에 참석하여 외이(外夷)를 물리치고 사해 평화(四海静謐)를 기원했다. 10월 31일(구력 9월 23일) 즉위 대례가 거행되었고, 11월 4일(구력 9월 27일) 쇼군 도쿠가와 이에요시, 세자 도쿠가와 이에사다의 대리인 교토쇼시다이 사카이 다다요시(소하마 번주)가 참하했다. 1848년 4월 1일(고카 5년 2월 28일) 개원하여 연호는 가에이가 되었다.

1850년 5월 19일(가에이 3년 4월 8일) "만민 안락, 보조 장구"의 기원을 칠사에 명령했다.[28] 1853년 도쿠가와 이에사다의 쇼군 선하 칙사로 하향한 산조 사네마사는 아베 마사히로에게 혜려가 있다면 막부가 따를 것이라는 설명을 들었다. 1854년 3월 31일(가에이 7년 3월 3일) 미일화친조약이 체결되었고, 5월 2일(구력 4월 6일) 내리가 화재로 소실되었다. 흑선 입항, 안세이 대지진, 내리 화재가 잇따르자 1855년 1월 15일(가에이 8년 11월 27일) 연호를 안세이로 개원했다.

1858년 2월 27일(안세이 5년 1월 14일) 미일수호통상조약 조인 칙허를 얻기 위해 호리타 마사요시가 상경하자, 고노에 다다히로, 다카쓰카사 모치히로, 산조 사네마사 및 의주, 무가전주에게 개국인지 쇄국인지 질문했다. 3월 10일(구력 1월 25일) 질문 범위를 다이나곤 이하로 넓혔으나, 대세는 개국 찬성도 반대도 결정할 수 없었고, 결과는 공무일화(公武一和)로 결정하는 "정견 없음"이었다.

태합 다카쓰카사 마사미치와 간파쿠 구조 히사타다는 모두 내람에 임명되어 정무를 보좌했다. 도쿠가와 나리아키의 의형이었던 다카쓰카사 타이코는 개국론을 주장했지만, 고메이 천황은 받아들이지 않았다.[29] 3월 2일(구력 1월 17일) 쿠죠 간백에게 내린 신한(宸翰)에는 "나의 대에서부터 이러한 일이 되면 후손들에게까지 수치가 될 것이다. 이세 신궁 등은 걱정이 되지 않을 수 없고, 황령전(皇霊殿) 선대의 분들께 불효를 저지르는 꼴이 되어 내 몸 둘 곳이 없을 지경이다. 정말로 걱정이다"라고 적혀 있다. 3월 10일(구력 1월 25일) 신한에는 호리타 로쥬가 상경하여 연설하려 하지만 개항은 인정하지 않을 것이며, 기내 근국(畿内近国)에서는 더더욱 안 된다고 말했다.

4월 5일(구력 2월 22일) 조정은 칙허를 청원한 호리타 로쥬에게 다시금 중론 일화(衆論一和) 위에서 칙허를 구하도록 명령했다. 4월 18일(구력 3월 5일) 호리타는 막부가 보증하기 때문에 칙허를 받고 싶다는 답서를 제출했다. 이 무렵 개국 반대 입장이던 쿠죠 간백은 막부 쪽으로 돌아섰고, 내람을 사임했던 타카쓰카사 타이코는 개국론자였음에도 개국 반대로 돌아섰다. 쿠죠 간백은 칙답을 기초했지만 내용은 막부에 대한 백지 위임이었다. 4월 27일(구력 3월 14일) 칙답이 호리타 로쥬에게 내려지게 되었지만, 4월 25일(구력 3월 12일) 88명의 공경이 열참하여 조약 칙허 반대 의사를 보임으로써 고메이 천황도 재고를 시사했다(정신팔십팔경열참사건). 5월 3일(구력 3월 20일) 호리타 로쥬는 고산가 및 다이묘 의견을 정리하여 재주하도록 명령했다.

7월 29일(구력 6월 19일) 막부는 미일수호통상조약에 조인했다. 8월 6일(구력 6월 27일) 조약 조인 봉서가 교토에 도착했고, 조정에서는 평의가 열렸지만, 고메이 천황은 매우 화가 난 모습이었다고 쿠죠 간백이 일기에 적고 있다. 다음 날 8월 7일(구력 6월 28일) 평의에서 쿠죠 간백에게 내린 신한은 양위 의사를 보였다. 8월 14일(구력 7월 6일) 대로와 친번의 상경을 요구하는 칙서가 에도에 도착했다. 8월 15일(구력 7월 7일) 막부는 이이 나오스케는 다망하고 고산가 당주는 처벌받았기 때문에 상경할 수 없으므로, 사카이 다다요시(소하마 번주)와 마나베 아키카쓰를 상경시키겠다는 답서를 작성하여 8월 17일(구력 7월 9일) 교토로 보냈다. 8월 19일(구력 7월 11일) 러일수호통상조약, 8월 26일(구력 7월 18일) 영일수호통상조약은 칙허 없이 조인되었다. 8월 30일(구력 7월 22일) 고노에 다다히로에게 다시 척이 의사를 보이는 신한을 내렸다.

9월 11일(구력 8월 5일) 고노에 다다히로, 다카쓰카사 모치히로, 이치조 다다카, 산조 사네마사에게 "어취의서(御趣意書)"를 관동으로 보내도록 명령했다. 9월 13일(구력 8월 7일) 조의를 위해 참내를 요구받았으나 쿠죠 간백은 참내하지 않았고, 고노에 등은 조의에서 내람을 거치지 않고 막부와 미토번에 "어취의서"를 내기로 결정했다. 쿠죠 간백은 사후 승낙했지만 칙서에 첨서를 붙였다. 이 칙서는 무오의 밀칙이라 불린다. 9월 2일(10월 8일) 막부 편인 쿠죠 간백에게 사직하라는 내칙을 내렸고, 같은 날 사표를 받은 뒤 4일(10월 10일) 내람 사퇴 칙허를 내렸다. 막부 답서를 숨겨왔고, 첨서 위조가 발각되었기 때문이다. 9월 17일(10월 23일) 마베 로쥬가 상경했고, 미토 번사와 다카쓰카사가 가신이 체포되었다. 10월 19일(11월 24일) 쿠죠 간백의 사표를 철회하고 내람에 임명했다. 10월 25일 도쿠가와 이에모치의 쇼군 선하가 거행되었다.

10월 24일(11월 29일) 마베 로쥬가 참내했지만, 고메이 천황은 출어하지 않았다. 마베 로쥬는 무단 조인이 막부 본의가 아니며, 해안 방비를 굳히고 국력이 생기면 화전을 선택할 것이라 변명했다. 11월 9일(12월 13일) 신한으로 개국은 일본의 수치이며 승낙할 수 없다는 의사를 전했다. 마베 로쥬는 참내하며 변명을 계속하는 한편, 황족과 공경 가신을 체포했다. 12월 24일(1859년 1월 27일) 마베 로쥬를 참내시켜 쇄국으로 돌아가겠다는 설명에 마음이 풀렸다는 칙서를 내렸다. 12월 30일(2월 2일) 마베 로쥬는 귀부 허락을 얻었지만, 막부가 궁과 공경 처벌 방침을 정했기 때문에 바로 실현되지 않았다.

안세이 6년 1월 10일(1859년 2월 12일) 막부와 쿠죠 간백 압력으로 고노에 다다히로와 다카쓰카사 모치히로가 사관 낙식(落飾), 다카쓰카사 마사미치와 산조 사네마사가 낙식을 청원했다. 2월 5일(3월 9일) 사카이 다다요시(소하마 번주)로부터 쿠죠 간백에게 전해진 막부 내명에는 사관 낙식뿐 아니라 구니노미야 아사히코 친왕, 이치조 다다카 등에 대한 처분안도 있었다. 2월 17일(3월 21일) 낙식 회피를 막부에 요구했지만 거절당했고, 3월 28일(4월 30일) 사관 칙허를 내렸지만 낙식을 결정하지 않자 사카이 다다요시에게 압력을 받아 4월 22일(5월 24일) 낙식 칙허를 내렸다.

8월 12일(9월 8일) 막부는 조정에 금 5000냥을 헌납하고, 섭가 이하 당상에게 금 20000냥을 증여했으며, 8월 15일(9월 11일) 쿠죠 간백에게 가록 천 석을 증가했다. 산조 사네마사는 불충한 자가 은상을 받는 것에 한탄하며 한 달 뒤 유거지에서 죽었다. 천황을 섬긴 자에 대한 수난은 계속되었지만, 그 결과 헌신적인 열정은 열광적이 되었다. "세상에서 광인, 적자라고 비난받더라도 천황은 우리들의 성심을 알고 계신다"라는 행동 논리가 안세이 대옥 반동으로 태어났다.[30]

1860년 6월 1일(만엔 원년 4월 12일) 사카이 다다요시(소하마 번주)는 와궁(和宮)의 쇼군가 강하(降嫁)를 청원했다. 6월 22일(구력 5월 4일) 강하 소원을 거절하는 신한을 내렸고, 사카이 다다요시는 6월 29일(구력 5월 11일) 독단으로 재청원했지만, 7월 7일(구력 5월 19일) 다시 거절하는 신한을 내렸다. 7월 21일(구력 6월 4일) 막부 로쥬 연명 재요원서가 상소되었다. 관행원의 생가 하시모토가는 쇼코인(와궁의 대숙모) 설득을 받았다. 고메이 천황은 쇄국과 척이 실행 조건을 붙여 승낙 뜻을 보였다.

8월 20일(구력 7월 4일) 막부는 세 번째 청원을 했지만, 쇄국 척이 실행 서약을 포함하지 않아 기각되었다. 9월 14일(구력 7월 29일) 사카이 다다요시는 막부 수정 청원을 내고, 7~10년 안에 정세에 따라 조약 파기나 외국 격양을 할 것이라 서약했다. 고메이 천황은 칙허를 결단했지만, 와궁은 강하를 거부했다. 9월 29일(구력 8월 15일) 와궁은 강하를 수락하고, 12월 26일(구력 11월 15일) 에도성에 들어갔다.

조슈번 나가이 가가쿠의 "항해원략책(航海遠略策)"이 가납되고, 1861년 7월 9일(분큐 원년 6월 2일) 조슈번주 모리 요시치카는 어제(御製) 가가를 받았다. 12월(구력 분큐 원년 11월) 사쓰마번 시마즈 히사미쓰와 시마즈 시게히사가 고노에 다다야스를 통해 상경 칙명을 구했지만 용납하지 않았다. 그러나 12월부터 이듬해 1862년 1월(구력 12월) 어제(御製) 가가를 내렸다.

1863년 4월~5월(분큐 3년 3월) 이에모치 상락 때 척이 칙명을 내리고, 가모 신사와 이와시미즈 하치만궁에 행행했다. 행행이 고메이 천황 의사인지 의문이 존재한다. 1863년 6월 8일(분큐 3년 4월 22일) 구니노미야 아사히코 친왕에게 보낸 서간에서 5월 27일(구력 4월 10일) 이와시미즈 하치만궁 행행에 대해 몸 상태가 좋지 않음에도 산조 사네토미 등에게 "억지로 봉련에 태우겠다"고 협박당했다고 고백했다.[31] 8월 18일의 정변 직후 니조 나리타카, 구니노미야 아사히코 친왕, 고노에 다다히로에게 보낸 서간에서는 "표면적으로 조위를 세운다고 하지만, 실제로는 짐의 의사가 아닌 제멋대로 나온 혜려일 뿐"이라며 자신의 진의와 다른 칙어(대화행행의 칙)가 작성되는 현실을 한탄했다.[32]

이후 막부, 일회상, 사쓰마번, 조슈번 등 여러 번, 공가, 지사들의 권력 다툼에 휘말리면서 고메이 천황 권위는 저하되었다. 1865년(게이오 원년) 척이 운동 최대 요인이 고메이 천황 의지에 있다고 본 외국들은 함대를 오사카만에 진입시켜 조약 칙허를 요구했고, 천황도 사태 심각성을 깨닫고 조약 칙허를 내렸다. 그러나 궁중에만 머물며 서양 의학 금지를 명령하는 등 보수적 자세는 무너지지 않았다.

공무합체 유지를 바라는 천황 생각에 비판적인 사람들로부터 비판이 분출되었다. 제2차 조슈 정벌 칙명이 내려지자 오쿠보 도시미치는 사이고 다카모리에게 "비(非) 칙명은 칙명이 아니다"라고 공언했고,[35] 이와쿠라 도모미는 "국내 대립 근간은 천황에게 있다"며 "천황이 천하에 사과함으로써 신뢰 회복을 이루고, 정치 쇄신으로 조정 구심력을 회복해야 한다"고 했다.[36] 1866년 10월 8일(게이오 2년 8월 30일) 정신이십이경열참사건이 발생했고, 사쓰마번 요청을 받은 내대신 고노에 다다야스가 천황이 내린 22경 처분 시비를 바로잡으려 하자, 천황은 고노에 다다야스에게 원복 이후 관위 승진 선하를 한 것이 누구인지, 주경(御礼 참내)을 어디서 했는지 규탄하는 서간을 보냈다.[37]

1867년 1월 30일(게이오 2년 12월 25일) 재위 21년 만에 서거했다. 향년 37세(만 35세 사망). 사인은 천연두로 진단되었지만, 타살설도 존재하여 논란이 되고 있다.

2. 1. 출생과 즉위

고메이 천황은 어렸을 때 히로노미야(煕宮)로 불렸다. 덴포 11년 음력 3월 14일에 태자로 세워졌고, 고카 3년에 아버지 닌코 천황이 별세하면서 즉위하였다. 고메이 천황은 부황과 마찬가지로 학문을 좋아하여, 부황의 유지를 받들어 공가들의 교육을 위한 가쿠슈인을 설립했다.가에이 6년, 매슈 페리 제독이 이끄는 미국 군함이 나타나 개항을 요구하자, 일본은 미일수호통상조약을 체결했다. 이후 고메이 천황은 정치에 적극적으로 관여하기 시작했다. 안세이 5년 7월 27일에는 40년 동안 조정을 주도하던 다카쓰카사 마사미치의 나이란 직권을 정지시키고 출가를 종용했으며, 두 달 뒤인 9월 4일에는 구조 히사타다의 나이란 직권까지 정지시켰다. (단, 간파쿠직은 10월 19일까지 유지) 이를 통해 조정에서의 주도권을 확보하고자 했다.

고카 3년 10월 19일, 막부에 해방 강화 및 대외 정세 보고를 명령했고, 막부는 이국선의 입항 상황을 보고했다. 고카 4년 4월 23일, 학습원(学習院, 막말비신기) 개강식이 거행되었다. 6월 8일(음력 4월 25일)에는 이시즈미 하치만구 임시제에 참석하여 외이(外夷)를 물리치고 사해 평화(四海静謐)를 기원했다. 10월 31일(음력 9월 23일)에는 즉위 대례가 거행되었다. 11월 4일(음력 9월 27일)에는 쇼군 도쿠가와 이에요시와 세자 도쿠가와 이에사다의 대리인으로 교토쇼시다이 사카이 다다요시(소하마 번주)가 참하했다. 고카 5년 4월 1일 개원이 이루어져 연호는 가에이가 되었다. 또한 시쥬코였던 나카누마 료조를 학습원 유관으로 임명했다.

가에이 3년 5월 19일, "만민 안락, 보조 장구"의 기원을 칠사에 명령했다.[28] 1853년 도쿠가와 이에사다의 쇼군 선하 칙사로 하향한 산조 사네마사는 아베 마사히로로부터 혜려가 있다면 막부가 따를 것이라고 설명을 들었다. 가에이 7년 3월 31일, 미일화친조약이 체결되었다. 5월 2일(음력 4월 6일)에는 내리가 화재로 소실되었다. 흑선 입항, 대지진 (안세이 대지진), 내리 화재가 잇따르자 가에이 8년 1월 15일 연호를 안세이로 개원했다.

안세이 5년 2월 27일, 미일수호통상조약의 조인 칙허를 얻기 위해 호리타 마사요시가 상경하자, 고노에 다다히로, 다카쓰카사 모치히로, 산조 사네마사 세 대신 및 의주, 무가전주에게 개국인지 쇄국인지 질문했다. 3월 10일(음력 1월 25일)에는 다이나곤 이하 조인두(蔵人頭) 이상으로 범위를 넓혀 질문했다. 그러나 대세는 개국 찬성도 반대도 결정할 수 없었고, 결과는 공무일화(公武一和)로 결정하는 "정견 없음"이었다.

태합 다카쓰카사 마사미치(이하, 타카쓰카사 타이코)와 간파쿠 구조 히사타다(이하, 쿠죠 간백)은 모두 내람에 임명되어 정무를 보좌했다. 도쿠가와 나리아키의 의형이었던 타카쓰카사 타이코는 개국론을 주장했지만, 고메이 천황은 받아들이지 않았다.[29] 3월 2일(음력 1월 17일), 쿠죠 간백에게 내린 신한(宸翰)에는 "나의 대에서부터 이러한 일이 되면 후손들에게까지 수치가 될 것이다. 이에 대해서는 이세 신궁을 비롯한 곳은 걱정이 되지 않을 수 없고, 황령전(皇霊殿) 선대의 분들께 불효를 저지르는 꼴이 되어 내 몸 둘 곳이 없을 지경이다. 정말로 걱정이다"라고 적혀 있다. 3월 10일(음력 1월 25일)의 신한에는 호리타 로쥬가 상경하여 연설하려고 하지만 개항은 인정하지 않을 것이며, 기내 근국(畿内近国)에서는 더더욱 안 된다고 말하고 있다.

2. 1. 1. 황태자 시절

오사히토|統仁일본어는 1831년 7월 22일 닌코 천황과 그의 황후 오기마치 나오코(正親町雅子)의 넷째 아들로 태어났다. 오사히토의 황실 가족은 대리에 있는 헤이안궁에서 그와 함께 살았다.[5]1831년 7월 22일(덴포 2년 6월 14일) 닌코 천황의 넷째 황자로 태어났으며, 이름은 히로노미야(熙宮)였다.

양육 담당관(傳役)은 고노에 다다히로가 맡았고, 1835년 7월 16일(덴포 6년 6월 21일) 황태자(儲君)가 되었다. 유모(御乳人)는 오시오지 호시코(押小路甫子)였다. 1835년 11월 8일(덴포 6년 9월 18일) 친왕 선하(親王宣下)에 의해 도우진 친왕(統仁親王)이 되었다. 1840년 4월 16일(덴포 11년 3월 14일) 입태자(立太子) 의식이 거행되어 황태자가 되었고, 1843년(덴포 14년) 시쥬코(侍講)로 나카누마 료조(中沼了三)를 맞이했다. 1846년 2월 21일(고카 3년 1월 26일) 닌코 천황이 서거하고, 3월 10일(고카 3년 2월 13일) 천황으로 즉위(践祚)했다.

2. 2. 막부와의 관계

고메이 천황은 다이로 이이 나오스케가 미·일 수호 통상조약을 비롯한 여러 조약을 추진하고 체결하는 과정에서 천황의 칙허(勅許)도 없이 조약을 맺은 것에 대해 불신을 드러냈다.[7] 분큐 3년(1863년)에는 양이(攘夷)의 칙명을 내렸다. 이 칙명의 영향으로 시모노세키 전쟁과 사쓰에이 전쟁이 일어났고, 일본 내에서는 외국인 습격 사건 등 양이 운동이 일어나기도 했다.고메이 천황은 외국을 배척하고 개국에 반대하는 등 양이(攘夷)에 대한 의지가 강했지만, 로주 안도 노부마사를 비롯한 여러 친(親)막부파 공경들의 주선으로 이복 여동생 가즈노미야 지카코 내친왕을 제14대 쇼군 도쿠가와 이에모치에게 시집보내는 등 공무합체 운동을 추진했다. 그러나 이는 막부의 힘을 빌려 쇄국을 유지하려는 의도였다.[8] 이에모치가 상경했을 때 양이(攘夷) 기원을 위해 가모 신사와 이와시미즈 하치만궁에 행차하기도 했으나, 고메이 천황 자신이 이러한 행차에 동의했는지는 의문이다.[31] 교토 수호직인 아이즈번주 마쓰다이라 가타모리에 대한 신임은 특히 두터웠다고 하며, 존왕양이를 외치는 공가들이 조슈 세력과 결탁해 여러 가지 공작을 벌인 일도 있어, 조슈번에 대해서는 줄곧 혐오의 뜻을 드러냈다.

이후, 막부, 일회상(一会桑), 사쓰마번, 조슈번 등 여러 번(藩), 공가(公家), 지사(志士)들의 권력 다툼에 휘말리면서 고메이 천황 자신의 권위는 점차 떨어지게 되었다.

2. 2. 1. 미일수호통상조약

1853년 미국의 매슈 페리 제독이 이끄는 군함이 일본의 개항을 요구하면서 (구로후네 사건), 일본은 미국과 미일수호통상조약을 체결했다. 1858년 7월 29일(구력 6월 19일)에는 이이 나오스케가 천황의 칙허 없이 조약을 체결했다.[29]1858년 1월 22일, 막부 사절단은 하야시 아키라(林忠益)를 대표로 하여 고메이 천황에게 외세 대응 방안에 대한 자문을 구했다.[9] 같은 해 2월 27일(안세이 5년 1월 14일), 일미수호통상조약 칙허를 얻기 위해 호리타 마사무츠(堀田正睦)가 상경하여 고노에 다다히로, 다카쓰카사 모치히로(鷹司輔煕), 산조 사네마사 등에게 개국과 쇄국 중 어느 쪽이 옳은지 질문했다. 3월 10일(구력 1월 25일)에는 질문 범위를 다이나곤(大納言) 이하로 넓혔으나, 조정은 '공무일화(公武一和)'로 결정하고 명확한 입장을 밝히지 않았다.

하야시 아키라는 1858년 10월 에도에서 교토로 파견되어 미일수호통상조약(해리스 조약)의 내용을 설명하고 천황의 동의를 구했다. 고메이 천황은 1859년 2월, 다른 대안이 없음을 깨닫고 동의했다.[12]

일본은 미국과 미일수호통상조약을 체결한 이후, 러시아 제국, 프랑스 제2제국, 영국, 네덜란드와도 유사한 내용의 조약(안세이 5개국 조약)을 체결했다.[14] 이 조약들로 인해 에도, 나가사키, 니가타, 고베, 요코하마는 외국인의 거주와 무역을 위해 개방되었고, 외국인 거주자는 치외법권(治外法権)을 적용받았다.[15]

2. 2. 2. 공무합체 운동

가에이 6년(1853년), 미국의 페리 제독이 이끄는 군함이 나타나 개항을 요구하였고(구로후네 사건), 일본은 미국과 통상조약을 체결했다(미·일 수호 통상조약). 이후 고메이 천황은 정치에 적극적으로 관여하기 시작했다. 안세이 5년(1858년) 7월 27일에는 40년 동안 조정을 주도하고 있던 태합 다카쓰카사 마사미치의 나이란(內覽) 직권을 정지시키고 출가할 것을 종용했으며, 두 달 뒤인 9월 4일에는 간파쿠 구조 히사타다의 나이란 직권까지 정지시켰다.(다만 간파쿠직은 10월 19일까지 유지) 이로써 조정에서의 주도권 확보를 도모하였다.[6]막부 정치에 대해서도 발언권을 가지고 있었던 고메이 천황은 다이로인 이이 나오스케가 미·일 수호 통상조약을 비롯한 조약 추진 및 체결 과정에서 천황의 칙허도 얻지 않고 조약을 맺은 사실에 대해 불신을 드러냈다. 분큐 3년(1863년)에는 양이(攘夷)의 칙명을 내리기도 했다(분큐 3년 3월의 양이 칙명). 그 영향으로 시모노세키 전쟁이나 사쓰에이 전쟁이 일어났으며, 일본 내에서 외국인 습격 사건 등의 양이 운동이 발발하기도 했다.

외래의 것을 배척하고 개국에도 반대하는 등 양이에 대한 의사가 강했지만, 로주 안도 노부마사 및 여러 친막부파 공경들의 주선으로 이복 여동생인 가즈노미야 지카코 내친왕을 제14대 쇼군 도쿠가와 이에모치에게 시집보내는 공무합체 운동은 막부의 힘에 의지한 쇄국 유지를 바란 것이었다(혼인 자체는 천황이 애초에는 반대).[8] 이 결혼도 이에모치의 요절로 4년 만에 효력을 잃으면서 막부와 존왕양이파의 대립은 심화되었다. 한편으로 이에모치가 상경했을 때, 양이 기원을 위해 가모 신사나 이와시미즈 하치만궁에 행차하기도 했다(이 행차에 대해서도 천황 자신의 의사인지에 대해서는 의문이 있음). 교토 수호직인 아이즈번주 마쓰다이라 가타모리에 대한 신임은 특히 두터웠다고 한다. 존왕양이를 외치는 공가들이 조슈 세력과 결탁해 여러 가지 공작을 벌인 일도 있어, 조슈번에 대해서는 줄곧 혐오의 뜻을 드러냈다.

이러한 상황 속에서 점차 천황에 대한 비판이 터져나오기 시작했다. 주로 공무합체를 유지하려는 천황의 생각에 대한 것이었다. 제2차 조슈 정벌을 명하는 고메이 천황의 칙명이 내려졌을 때, 오쿠보 도시미치는 사이고 다카모리에게 보낸 편지에서 '의롭지 못한 칙명'이라고 공언했으며,[35] 이와쿠라 도모미는 국내 여러 파의 대립의 근간이 천황에게 있다며 은근히 시사하면서, 천황이 천하에 대해 사죄하여 신뢰를 회복하고 정치를 쇄신해 조정의 구심력을 회복해야 한다고도 했다.[36]

2. 2. 3. 존왕양이 운동

1863년, 고메이 천황은 양이(攘夷)의 칙명을 내렸다(분큐 3년 3월의 양이 칙명).[7] 이로 인해 시모노세키 전쟁과 사쓰에이 전쟁이 일어났고, 일본 내에서 외국인 습격 사건 등 양이 운동이 일어났다.[7]고메이 천황은 외래의 것을 배척하고 개국에 반대하는 등 양이(攘夷)에 대한 의지가 강했다.[7] 로주 안도 노부마사를 비롯한 여러 친(親)막부파 공경들의 주선으로 이복 여동생 가즈노미야 지카코 내친왕을 제14대 쇼군 도쿠가와 이에모치에게 시집보내는 등 공무합체 운동을 펼쳤지만, 이는 막부의 힘을 빌려 쇄국을 유지하려는 의도였다.[7]

1863년 4월부터 5월(분큐 3년 3월), 이에모치가 상경했을 때 고메이 천황은 척이(攘夷)의 칙명을 내리고, 척이 기원을 위해 가모 신사와 이와시미즈 하치만궁에 행차했다.[31] 그러나 고메이 천황 자신이 이러한 행차에 동의했는지는 의문이다.[31]

이후, 막부, 일회상(一会桑), 사쓰마번, 조슈번 등 여러 번(藩), 공가(公家), 지사(志士)들의 권력 다툼에 휘말리면서 고메이 천황 자신의 권위는 점차 떨어지게 되었다.

2. 3. 조슈 번과의 관계

1863년 고메이 천황은 양이(攘夷) 칙명을 내렸다. 그 영향으로 시모노세키 전쟁이나 사쓰에이 전쟁이 일어났으며, 일본 내에서 외국인 습격 사건 등의 양이 운동이 발발하기도 했다. 한편으로는 존왕양이를 외치는 공가들이 조슈 세력과 결탁해 여러 가지 공작을 벌인 일도 있어, 조슈번에 대해서는 줄곧 혐오의 뜻을 드러냈다. 이 혐오감은 《고메이천황기(孝明天皇記)》에 기록된 서간에 명기되어 있다.2. 3. 1. 조슈 정벌

1863년 고메이 천황이 양이(攘夷) 칙명을 내리자 시모노세키 전쟁, 사쓰에이 전쟁이 일어났고, 일본 내에서 외국인 습격 사건 등 양이 운동이 발발했다. 고메이 천황은 조슈번을 혐오했고, 이는 제2차 조슈 정벌의 한 원인이 되었다. 오쿠보 도시미치는 제2차 조슈 정벌 칙명에 대해 사이고 기치노스케에게 보낸 편지에서 '의롭지 못한 칙명'이라 언급했다.3. 외세 배척 정책

1865년(게이오 원년), 서구 열강은 일본의 외세 배척 운동의 중심에 고메이 천황의 의지가 있다고 판단하여 자국 함대를 오사카 만까지 진입시키는 조약의 칙허를 요구했다. 천황은 사태의 심각성을 깨닫고 칙허를 내주었지만, 궁중에만 머무르며 서양 의학 금지령을 내리는 등 보수적인 자세를 유지했다. 다만 유품 중 서양 시계가 있어 서양 문명을 완전히 부정하지는 않았던 것으로 보인다.

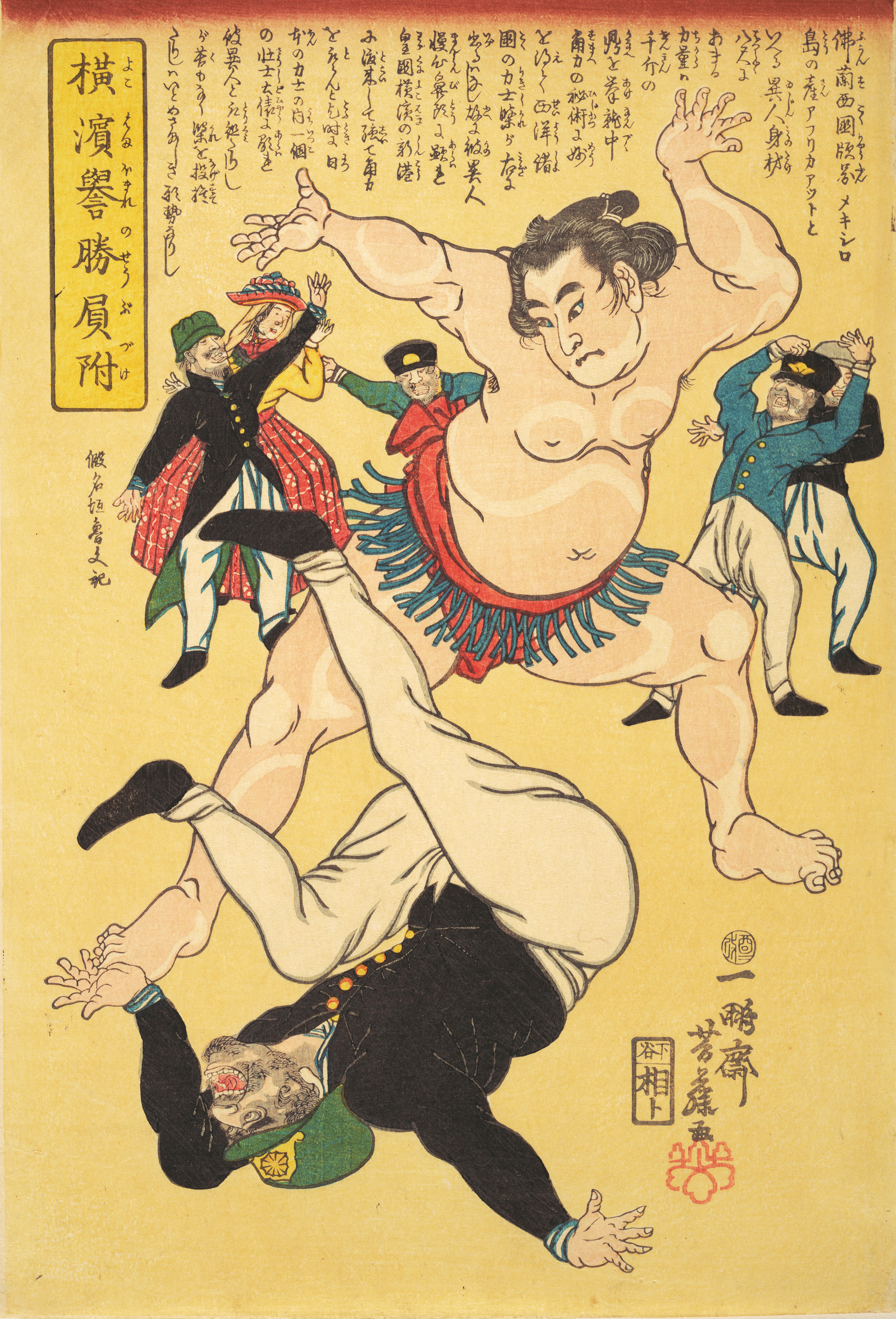

고메이 천황은 쇄국령을 내려 막부와 일본 내 외국인에 대한 공격을 고무하기도 했다. 대표적인 사건은 영국 상인 찰스 레녹스 리차드슨이 살해된 나마무기 사건이며, 이 사건으로 막부는 10만 파운드의 배상금을 지불해야 했다.[16] 시모노세키와 가고시마 폭격, 일본 군함 및 해안포 파괴 등 전국 각지의 군사 시설이 파괴되는 사건도 발생했다. 이러한 사건들은 당시 일본이 서구 열강의 군사력에 대항할 수 없었으며, 군사적 대결이 외교적 해결책이 될 수 없음을 보여주었다.[17]

분큐 3년(1863년) 4월 22일, 나카가와노미야에게 보낸 서간에서 고메이 천황은 4월 10일 이와시미즈 하치만구 행차 때 자신의 컨디션이 좋지 않았음에도 산조 사네토미 등이 "무리해서라도 봉련에 타셔야 한다"라며 협박에 가까운 강권을 했다고 고백했다. 니조 나리유키, 나카가와노미야, 고노에 다다히로에게 보낸 날짜 불명의 편지(8월 18일의 정변 직후로 추정)에서는 여러 세력들이 겉으로는 조정의 위세를 내세우지만 실제로는 자신들의 이익을 챙기기 바빠, 정작 천황 자신의 진심과는 다른 칙어가 작성되기도 하는 현상을 한탄했다.

막말 시대에 천황 및 조정의 정치적 지위는 외관상으로는 급속히 높아졌지만, 실제로는 막부나 이치카이소(一会桑), 사쓰마 번, 조슈 번 등 여러 번과 공가, 지사들의 권력 쟁탈전에 휘말리면서 고메이 천황 자신의 권위는 오히려 저하되어 갔다.

3. 1. 서양 의학 금지령

1865년(게이오 원년), 서구 열강이 자국 함대를 오사카 만까지 진입시키는 조약의 칙허를 요구하자, 고메이 천황은 칙허를 내주면서도 서양 의학 금지령을 내리는 등 보수적인 태도를 유지했다. 다만, 유품 중 서양 시계가 발견된 점으로 보아 서양 문명을 완전히 부정하지는 않았던 것으로 보인다.3. 2. 불평등 조약에 대한 반대

가에이 6년(1853년), 미국의 매슈 페리 제독이 이끄는 군함이 나타나 개항을 요구하였고(구로후네 사건), 일본은 미국과 통상조약을 체결했다(미·일 수호 통상조약).[7] 이후 고메이 천황은 정치에 적극적으로 관여하기 시작했다. 안세이 5년(1858년) 7월 27일에는 40년 동안 조정을 주도하고 있던 태합 다카쓰카사 마사미치의 나이란 직권을 정지시키고 출가할 것을 종용했으며, 두 달 뒤인 9월 4일에는 간파쿠 구조 히사타다의 나이란 직권까지 정지시켰다.(다만 간파쿠직은 10월 19일까지 유지) 이로써 조정에서의 주도권 확보를 도모하였다.[29]막부 정치에 대해서도 발언력을 가지고 있었던 고메이 천황은 다이로인 이이 나오스케가 미·일 수호 통상조약을 비롯한 조약 추진 및 체결 과정에서 천황의 칙허도 얻지 않고 조약을 맺은 사실에 대해 불신을 드러냈다.[9][12] 분큐 3년(1863년)에는 양이(攘夷)의 칙명을 내리기도 했다(분큐 3년 3월의 양이 칙명). 그 영향으로 시모노세키 전쟁이나 사쓰에이 전쟁이 일어났으며 일본 내에서 외국인 습격 사건 등의 양이 운동이 발발하기도 했다.[16][17]

1858년 이후 일본은 안세이 조약(안세이 5개국 조약)이라고 불리는 러시아 제국, 프랑스 제2제정, 영국, 네덜란드와 유사한 조약을 체결했다.[14] 이 조약들은 해당 외국의 시민들이 에도, 나가사키, 니가타, 고베, 요코하마 도시에 자유롭게 거주하고 무역할 수 있도록 규정했다. 또한, 이 조약들은 영토 외치권(治外法権) 제도가 일본 법 체계 대신 자국 영사 재판소(領事裁判所)의 법률에 따라 외국인 거주자를 복종시키도록 규정했다.[15]

고메이 천황은 자신의 치세 동안 거의 모든 사건에 분노했으며, 생전에 서양인을 본 적도 없었고 그들에 대해 많이 알지도 못했다. 가나가와 조약과 해리슨 조약과 같은 서구 열강과의 불평등 조약은 천황의 재가 없이, 심지어 천황의 승인 거부에도 불구하고 체결되었다.

4. 사망

1867년 1월, 고메이 천황은 천연두 진단을 받았는데, 이전까지 병에 걸린 적이 없었다는 이야기가 있어 놀라운 일이었다. 1867년 1월 30일, 심한 구토와 설사 증세를 보이며 사망했고, 얼굴에는 자색 반점이 나타났다. 고메이 천황의 죽음은 고메이가 꾸준히 반대해 온 반(反)막부 세력에게는 매우 편리한 일이었다. 당시 그가 장주의 급진파 또는 조정의 급진적인 관리들에 의해 암살되었다는 소문이 돌았다. 영국 외교관 서 어니스트 새토우 경은 "고메이 천황이 정치 무대에서 사라지고 15세 또는 16세(실제로는 14세) 소년이 그의 후계자가 된 것은 매우 시의적절했다는 것을 부인할 수 없다"고 적었다.[18] 그러나 이를 뒷받침할 증거는 없으며, 당시 전 세계적인 유행병의 또 다른 희생자였을 뿐이라고 일반적으로 여겨진다.[19]

고메이 천황의 사망 당시 일본 정부는 파산 직전의 붕괴 위기에 직면해 있었다. 일본은 또한 식민지 열강들에 둘러싸여 있었고, 이들은 일본 무역에 대한 상당한 투자를 통해 상당한 영향력을 얻을 준비를 하고 있었다. 고메이 천황의 아들인 무쓰히토 친왕은 1868년 9월 12일 메이지 천황으로 즉위했고, 이러한 문제들은 메이지 유신 아래 해결되었다.

1867년 고메이 천황 사후, 그의 신(神)은 교토시 히가시야마 구에 있는 황릉인 後月輪東山陵|노치노쓰키노와노히가시노미사사기일본어에 봉안되었다. 이 능에는 고미즈노오 천황 이후 고메이 천황의 직계 전임 천황들인 메이쇼, 고코묘, 고사이, 레이겐, 히가시야마, 나카미카도, 사쿠라마치, 모모조노, 고사쿠라마치, 고모모조노, 고카쿠, 닌코도 함께 봉안되어 있다.[20] 황태후 에이쇼도 이 황릉에 묻혀 있다.[21]

고메이 천황은 사후에 추존호가 정해진 마지막 천황이었다. 그의 아들인 메이지 천황의 치세부터는 추존호가 미리 정해졌고, 이는 그의 즉위호와 동일했다.

4. 1. 사인 논란

고메이 천황은 1867년 1월 30일(경응 2년 12월 25일) 재위 21년 만에 37세(만 35세)로 서거했다. 공식 사인은 천연두였지만, 독살설도 제기되어 논란이 되고 있다.[18]4. 1. 1. 독살설

당시 일본에서는 이와쿠라 도모미가 고메이 천황을 독살했다는 설이 유행했다. 한편 당시 조선에서는 이토 히로부미가 고메이 천황을 독살했다는 설이 유행했다. 이 독살설은 믿을 만한 근거가 없었음에도 널리 알려졌는데, 안중근 의사가 이토 히로부미의 15개 죄목 중 하나로 '일본 메이지 천황의 아버지 태황제를 죽인 죄'를 언급했고, 최익현도 이토 히로부미는 자기 나라 임금을 죽인 역적이라고 주장할 정도였다.[18]1867년 1월, 천황은 천연두 진단을 받았는데, 고메이 천황이 이전까지 단 한 번도 병에 걸린 적이 없었다는 이야기가 있었기에 이는 놀라운 일이었다. 1867년 1월 30일, 그는 심한 구토와 설사 증세를 보이며 사망했고, 얼굴에는 자색 반점이 나타났다. 고메이 천황의 죽음은 고메이가 꾸준히 반대해 온 반막부 세력에게는 매우 편리한 일이었다. 당시 그가 장주의 급진파 또는 조정의 급진적인 관리들에 의해 암살되었다는 소문이 돌았다. 영국 외교관 서 어니스트 새토우 경은 "천황 고메이가 정치 무대에서 사라지고 15세 또는 16세(실제로는 14세) 소년이 그의 후계자가 된 것은 매우 시의적절했다는 것을 부인할 수 없다"고 적었다.[18] 그러나 이를 뒷받침할 증거는 없으며, 그는 당시 전 세계적인 유행병의 또 다른 희생자였을 뿐이라고 일반적으로 여겨진다.[19]

4. 1. 2. 천연두 사망설

1867년 1월, 고메이 천황은 천연두 진단을 받았는데, 이전까지 병에 걸린 적이 없었다는 이야기가 있어 놀라운 일이었다. 1867년 1월 30일, 심한 구토와 설사 증세를 보이며 사망했고, 얼굴에는 자색 반점이 나타났다. 고메이 천황의 죽음은 고메이가 꾸준히 반대해 온 반(反)막부 세력에게는 매우 편리한 일이었다. 당시 그가 장주의 급진파 또는 조정의 급진적인 관리들에 의해 암살되었다는 소문이 돌았다. 영국 외교관 서 어니스트 새토우 경은 "고메이 천황이 정치 무대에서 사라지고 15세 또는 16세(실제로는 14세) 소년이 그의 후계자가 된 것은 매우 시의적절했다는 것을 부인할 수 없다"고 적었다.[18] 그러나 이를 뒷받침할 증거는 없으며, 당시 전 세계적인 유행병의 또 다른 희생자였을 뿐이라고 일반적으로 여겨진다.[19]5. 가족 관계

고메이 천황은 닌코 천황의 넷째 아들로, 어머니는 오기마치 사네미츠의 딸인 텐지 오기마치 나오코(신타이켄몬인)이다. 양어머니는 좌대신 타카츠카사 마사히로의 딸인 뇨고 타카츠카사 야스코(신사쿠헤이몬인)이다. 황후 구조 아사코와의 사이에서는 자식이 없었고, 후궁 소생의 차남 무쓰히토 친왕을 황후의 양자로 삼았다.

고메이 천황은 4황녀 2황자를 두었으나, 메이지 천황만이 성년까지 생존하였다.[23]

6. 평가와 유산

고메이 천황은 교토 수호직이었던 아이즈번 번주 마쓰다이라 가타모리를 매우 신뢰하였다. 그러나 조슈번에 대해서는 존황양이파 공가와 결탁하여 여러 공작을 꾸몄다는 이유로 끝까지 혐오감을 보였으며, 이는 『고메이 천황기』에 기록된 서간에 명확히 드러나 있다.[38]

고메이 천황은 서양 문물을 완전히 부정하지는 않았는데, 유품으로 시계가 남아있다는 점이 이를 증명한다.[38] 궁내청에는 고메이 천황이 즉위식과 원단 조하 때 착용했던 예복인 곤의가 보관되어 있다. 일반적인 중국 황제나 일본 황실의 제복에는 천황대제 신앙에 따라 북두칠성이나 직녀성이 디자인되었지만, 고메이 천황의 예복에는 등 중앙 상부에 북두칠성만 있고 직녀성은 없다. 보경사에는 고메이 천황이 아꼈던 인형이 소장되어 있다.

고메이 천황은 현재 121대 천황으로 여겨지지만, 고노에가의 양명문고에는 고메이 천황이 “'''백이십이대손 통인'''”이라고 서명한 친필 문서가 남아있다.[26] 이는 당시 북조가 정통으로 여겨졌기 때문이며, 고메이 천황이 생모 신타이켄몬인에게 남조의 신타이켄몬인을 무시하는 형태로 원호 선하를 한 것도 이러한 사정 때문이다.

6. 1. 부정적 평가

오쿠보 도시미치는 사이고 기치노스케에게 보낸 편지에서 제2차 조슈 정벌을 명하는 고메이 천황의 칙명을 '의롭지 못한 칙명'이라고 비판했다.[1] 이와쿠라 도모미는 국내 여러 파의 대립의 근간이 천황에게 있다며 은근히 비판하면서 천황이 천하에 대해 사죄하여 신뢰를 회복하고 정치를 쇄신해 조정의 구심력을 회복해야 한다고 주장했다.[1] 게이오 2년(1866년) 8월 30일, 덴노의 방침에 반대하다 추방된 공가 22명의 복귀를 요구하는 사건이 발생했을 때, 사쓰마 번의 요청을 받은 내대신 고노에 다다후사가 이들 공가에 대한 천황의 처분에 대해 시비를 바로잡으려 하자 천황은 "원복(元服)한 이래 (다다후사의) 관위를 승진시켜준 선지가 어디에서 나왔던가, 여지껏 (다다후사의) 예식 참내는 어디서 했는가"라며 다다후사를 규탄하는 서신을 보내기도 했다.[1]참조

[1]

웹사이트

孝明天皇 (121)

http://www.kunaicho.[...]

[2]

서적

The Imperial House of Japan

1959

[3]

서적

Japans Kaiserhof in der Edo-Zeit

https://books.google[...]

1999

[4]

웹사이트

Japan:Memoirs of a Secret Empire

https://www.pbs.org/[...]

2007-08-11

[5]

서적

Imperial House

[6]

서적

Imperial House

[7]

서적

2003

[8]

서적

Japan encyclopedia

2005

[9]

서적

A History of Japan, 1582–1941: Internal and External Worlds

2003

[10]

서적

Kyoto: the Old Capital, 794–1869

1956

[11]

서적

https://books.google[...]

[12]

서적

[13]

서적

2002

[14]

서적

[15]

서적

Negotiating with Imperialism: The Unequal Treaties and the Culture of Japanese Diplomacy

https://books.google[...]

Harvard University Press

2004

[16]

서적

[17]

서적

2002

[18]

서적

2002

[19]

서적

Sakamoto Ryoma and the Meiji Restoration

[20]

서적

Imperial House

[21]

서적

Imperial House

[22]

서적

Imperial House

[23]

서적

Imperial House

[24]

서적

Imperial House

[25]

서적

Emperor of Japan: Meiji and His World, 1852–1912

https://archive.org/[...]

2002

[26]

웹사이트

宸翰栄華

https://dl.ndl.go.jp[...]

[27]

웹사이트

書陵部所蔵目録・画像公開システム,ギャラリーバックナンバー,『光格天皇宸翰南無阿弥陀仏』

https://shoryobu.kun[...]

[28]

서적

幕末の天皇

講談社学術文庫

2013

[29]

기타

天皇も自分と同意見だとして事態を動かす点は危惧していた。前述の下問は朝廷内部の世論を喚起させて鷹司太閤へ対抗しようとした工作との見方がある。

[30]

서적

孝明天皇

[31]

서적

孝明天皇紀

[32]

서적

孝明天皇紀

[33]

서적

孝明天皇紀

[34]

서적

明治天皇紀

[35]

서적

大久保利通文書

1865-11-11

[36]

서적

岩倉具視文書

[37]

서적

孝明天皇紀

[38]

서적

(제목 없음)

[39]

서적

明治維新人名辞典

吉川弘文館

[40]

서적

(제목 없음)

新聞集成明治編年史編纂会

[41]

서적

大正女官、宮中語り

創元社

[42]

서적

京都の医学史

思文閣出版

[43]

서적

(제목 없음)

[44]

서적

(제목 없음)

[45]

학술지

孝明天皇の死因について

[46]

학술지

日本近代史の虚像と実像1

大月書店

[47]

학술지

孝明天皇と岩倉具視

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com